Index: Komponist*innen und Werke

Im Gedenken an die Königin der Herzen

Bernhard Romberg: 1. Sinfonie c-Moll op. 23

07.09.2020 — von Anna Kaiser

Kaum vernehmbar, doch bedrohlich und unerbittlich läuten Paukensechzehntel den bevorstehenden Gefühlssturm ein. Es sind die ersten einsamen Klänge in Bernhard Rombergs Trauersinfonie, verfasst anlässlich des Todes der Königin Luise von Preußen.

Bernhard Romberg: 1. Sinfonie c-Moll op. 23 (Kölner Akademie / Michael Alexander Willens)

Mit düsterer Miene, aller Illusion beraubt, schleppen sich die Trauernden vor dem inneren Auge her. Schweren Schrittes setzen die Streicher sich in Bewegung. Archaisch mutet dieser Anfang an. Ich assoziiere romantische Gemälde, die dem Mittelalter nachempfundene Motive wie Pilgerzüge oder gotische Kathedralen gespenstisch in Szene setzen, eindrucksvoll beispielsweise Caspar David Friedrichs 1810 in Berlin ausgestellte „Abtei im Eichwald“:

Caspar David Friedrich: Abtei im Eichwald (gemeinfrei)

Der punktierte Rhythmus des ersten Streichereinsatzes wird uns in diesem Werk immer wieder als Bote des Schicksals begegnen.

Die überwiegend abwärts strebende Melodik krümmt sich buchstäblich unter der Last von Schmerz und Hoffnungslosigkeit. Sekundabsteigende Klageseufzer lassen jammernde Hinterbliebene Realität werden. Nichts Affektiertes ist in der langsamen Einleitung, dem Trauermarsch. Die Tonsprache ist klar, nicht beschönigt und nicht als Skandal inszeniert. Es ist wahr: wir sind klein.

Eine ähnliche Empfindung eigener Nichtigkeit scheint auch Caspar David Friedrichs berühmten „Mönch am Meer“ zu übermannen:

Caspar David Friedrich: Mönch am Meer (gemeinfrei)

Der eigenbrötlerische Maler, Protestant und Patriot der ersten Stunde, dessen Hauptmotive sich in Todesgewissheit und Hoffnung auf Erlösung formulieren lassen, stellte den „Mönch am Meer“ ebenfalls 1810 in Berlin aus.

Ohnmächtig vor der Gewalt des Universums blickt der in dunkler Wüstenei verlorene Mönch in die Tiefen seiner Welt. Eine Windböe: und seine Fußspuren werden in den Weiten des Sandes verweht sein. Ausgerechnet dieses geradezu bestürzende Gemälde erwarb Friedrich Wilhelm III., der ruhmlose Gemahl Luises in deren Todesjahr.

Die Bilder „Abtei im Eichwald“ und „Mönch am Meer“ hängen heute noch direkt nebeneinander in der Alten Nationalgalerie Berlin. Ein Stockwerk unter ihnen begegnet man Königin Luise mit ihrer Schwester, in Marmor verewigt von Johann Gottfried Schadow. Friedrich Wilhelm III. hielt die „Prinzessinnengruppe“ seinerzeit für zu freizügig, um sie öffentlich zur Schau zu stellen.

Johann Gottfried Schadow: Prinzessinnengruppe (Foto: Manfred Brückels, CC BY-SA 3.0)

1810: Preußen, einst Großmacht, ist nur mehr ein Schatten seiner selbst, geschlagen vom Größenwahn eines kleinen Korsen. Königin Luise erliegt 1810 mit nur vierunddreißig Jahren dem Tod „an gebrochenem Herzen“, wie man sagt.

Nur etwa eine Dekade zuvor war die Utopie von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in einer an verkrusteten Strukturen krankenden Zeit scheinbar noch zum Greifen nah: weniger mit solchem Blutvergießen wie in Frankreich, vielmehr durch liebevolle Führung in eine reformierte Zukunft.

Luise wird dabei zur Projektionsfläche für Träume und Sehnsüchte der preußischen Menschheit. Gebeutelt von Ungleichheit, Unterdrückung und einem zersplitterten Vaterland lechzt das Volk geradezu nach einer Verbündeten in den oberen Rängen seines Systems.

Luises Kindheit und Jugend stehen im Zeichen der Aufklärung. Ihre erste Erzieherin, Sophie de Gélieu, orientiert sich an den Idealen Rousseaus. Durch die Vermählung mit dem preußischen König begibt sich die Einundzwanzigjährige dann auf konservatives Terrain.

Bei ihrer Ankunft in Berlin küsst sie ein Mädchen, das sie mit Blumen empfängt, auf die Wange. Ihre neue Hofdame ist entsetzt, die Herzen der Bevölkerung jedoch fliegen ihr zu. Ob Legende oder Wahrheit – die Anekdote illustiert, was die Gesellschaft des neunzehnten Jahrhunderts so aufwühlt: die Spannung zwischen Konvention und Zukunft, zwischen Erziehung und Empfindung, zwischen gesellschaftlicher Rolle und Individualität.

Die „Mutter aller Untertanen“ (und leibliche Mutter des berühmten Kaiser Wilhelm) lässt sich drei Jahre vor ihrem Tod noch vergeblich für ihr Volk als Bittstellerin vor Napoleon demütigen. Sie ist gezwungen, Berlin für lange Zeit zu verlassen und geht letztlich an der Ausweglosigkeit der nationalen Situation zu Grunde. Über ihr bevorstehendes Ende steht in ihrem Tagebuch: „Die Ärzte sagen, der Polyp in meinem Herzen sei eine Folge zu großen und anhaltenden Kummers.“

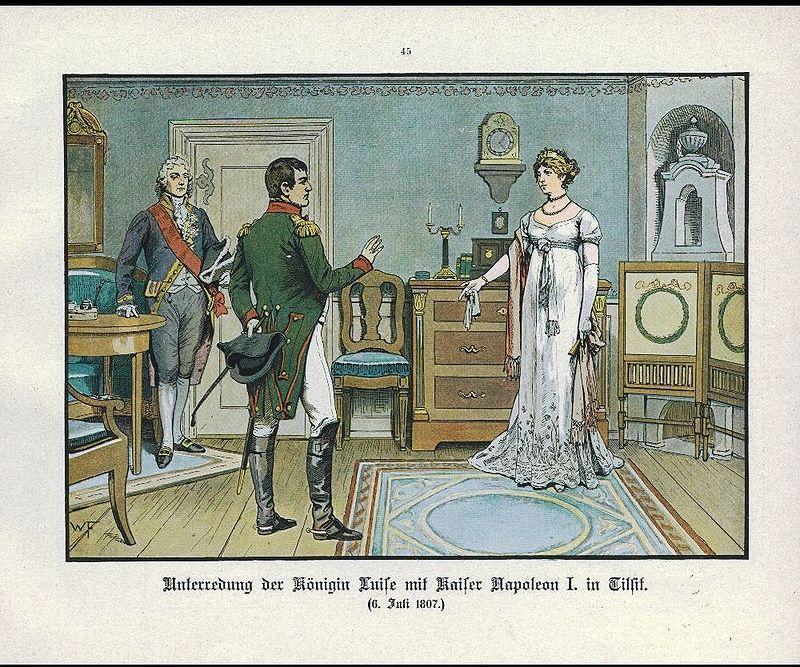

Diese lange nach Luises Tod (1896) entstandene Illustration zeigt Luise, die

Napoleon Gnade für die letzten von ihm noch unberührten Landstriche Preußens

abzuringen hofft. Eine Frau, die sich in Politik einmischt – für einige in

dieser Zeit befremdlich oder gar abstoßend, für die meisten jedoch heroisch und

berührend. (Druck nach einer Zeichnung von Woldemar Friedrich, gemeinfrei)

Diese lange nach Luises Tod (1896) entstandene Illustration zeigt Luise, die

Napoleon Gnade für die letzten von ihm noch unberührten Landstriche Preußens

abzuringen hofft. Eine Frau, die sich in Politik einmischt – für einige in

dieser Zeit befremdlich oder gar abstoßend, für die meisten jedoch heroisch und

berührend. (Druck nach einer Zeichnung von Woldemar Friedrich, gemeinfrei)

Königin Luise von Preußen wird zu einer in Kult und Mythos verklärten Figur – bewundert, geliebt und unter schwerer Trauer verabschiedet.

Grabmal der Königin Luise von Christian Daniel Rauch (Quelle: HNA-Redaktion Korbach)

Bernhard Romberg begegnet Königin Luise nachweislich ein Jahr vor ihrem Tod. Ob die Königin der Herzen eine besondere Bedeutung für ihn hatte, ist ungewiss. Jedoch verfasst er anlässlich ihres Todes eine Sinfonie, die dick in der Luft hängende Stimmungen trefflich in Klang zu transformieren vermag. Trauerte Romberg dabei selbst um die Königin? Verarbeitete er andere, eigene Verluste in seiner Komposition?

Heute stellen wir uns das Künstlergenie des 19. Jahrhunderts gerne als depressiven, schwärmerischen oder rebellischen Eremiten vor, dessen Seele allein in seinem Schaffen in Erscheinung tritt, häufig einhergehend mit dem Scheitern an unserer schnöden Realität. Dieser Entwurf findet in Bernhard Romberg meines Erachtens keinen Repräsentanten. Ich denke, Romberg vereinigte in seiner Karriere geschickt Selbstverwirklichung mit Praktikabilität. Neben Talent und Ausdruckswillen besaß er die Weitsicht, sich mit wichtigen Verlegern und namhaften Kollegen wie Beethoven, Ries oder Reicha zu vernetzen. Außerdem analysierte und erfüllte er die Erwartungen seiner Hörerschaft aufmerksam und treffsicher.

Die Trauersinfonie ist ein zutiefst authentisches Werk, aus dem universelle Menschlichkeit und Wirklichkeit sprechen (die sich auch in konkreten Situationen wie der Königin Lebensende abspielen). Gleichzeitig scheint Romberg um die Empfänglichkeit des Publikums für ein solches Stück gewusst zu haben und er packte die Gelegenheit beim Schopfe. Die Idee eines Künstlers als rein vom inneren göttlichen Kompass geleiteten Visionär verorten wir vor allem in der Romantik und auch dort bleibt dieses Bild, insofern wir heute darüber sprechen, ein in unserer Erfahrungswelt heraufbeschworenes Phantasma. Romberg entzieht sich einer solchen Kategorisierung, sowie die meisten historischen Figuren letztlich Einzelfälle im Komplex ihres räumlich-zeitlichen Umfeldes sind. Er ist ein Mischwesen mit Füßen in der Klassik und dem Kopf in der Romantik.

Welche Motive Romberg auch immer leiteten, die Trauersinfonie ist schon deswegen bemerkenswert, weil innerhalb seiner rund achtzig erhaltenen Opera gerade einmal drei Sinfonien überliefert sind. Was führt zu solchen Zahlenverhältnissen?

Es sind viele Faktoren, die einen künstlerischen Lebenslauf bestimmen. Einer davon ist auch in Rombergs Fall gewiss die familiäre Herkunft: Bernhard Romberg wird 1767 in eine Münsteraner Musiker-Dynastie geboren. Er wächst mit seinem gleichaltrigen Vetter Andreas auf. Andreas lernt Geige, Bernhard Cello. Früh zeigen sich die beiden Jungen als äußerst talentiert und avancieren zum Star-Gespann, fortan unter der Behauptung, Brüder zu sein. Nach einer langen gemeinsamen Karriere mit etlichen Konzertreisen sowie kollaborativen Kompositionen wird Andreas 1799 in Hamburg sesshaft, während Bernhard bis an sein Lebensende reist, bleibt, wieder fortgeht ...

Wonach er wohl suchte? Ich sehe im rombergschen Brüder-Paar jene frühromantische Aufgewühltheit und den mentalen Umbruch des beginnenden 19. Jahrhunderts versinnbildlicht: Macht und Anziehungskraft ausgetretener Pfade einerseits, Drang nach Welt-Trunkenheit andererseits. Aber gerade das „Dazwischen" – das Abgründige, Mystische, der objektiven Messbarkeit sich Entziehende macht doch letztlich Wirklichkeit erlebbar.

Bernhard überlebt dabei nicht nur Andreas um ganze zwanzig Jahre, sondern in gewisser Weise auch sich selbst. Lange als großer Virtuose gefeiert, erhält er gegen Ende seines Lebens eher ernüchternde Kritiken. Seine 1840 veröffentlichte Cello-Schule gilt schon bei ihrem Erscheinen als veraltet. (Spätestens heute ist ein solches Dokument aus aufführungspraktischer Sicht jedoch äußerst aufschlussreich)

Ein weiterer lenkender Faktor im Leben eines Künstlers ist zweifelsohne das soziale und kulturelle Umfeld, in dem er sich bewegt. Bernhard Romberg lebt in einer Zeit, in der Musiker nicht mehr allein auf die Gnade von Adel und Kirche angewiesen sind. Einer der wichtigsten Kunden von Kulturschaffenden ist der Bürger. In dem Maße, wie das bürgerliche Konzert, Salons und Hausmusik an Bedeutung gewinnen, profitieren Musiker als Virtuosen wie als Schreiber gefälliger Kammermusik.

Wenn Louis Spohr davon berichtet, dass Bernhard Romberg selbst unter den Anstrengungen eines Solokonzertes im Stande war, seine Pfeife zu rauchen, so beschreibt er einmal mehr das Image eines freischaffenden Künstlers im 19. Jahrhundert als ungezähmte Randgestalt. Nur zu empfänglich waren die dem elenden Diktat der Vernunft überdrüssigen Menschen für solche Art von Träumen: Menschenunmögliches wenn nicht zu erleben, so wenigstens dessen Zeugen zu sein.

Bernhard Romberg, Stich von Angelo Gentili (gemeinfrei)

Also zurück zur Musik!

Der zweite Teil der Sinfonie, „Adagio non troppo“ beginnend, sinniert zunächst die Noblesse der Königin herbei – in Melodien voll Grazie und Simplizität. Von romantischem Zwielicht kaum eine Spur – hier zeigt Romberg sich als Komponist, der zwischen zwei Epochen lebt.

Dass es sich in dieser Schein-Idylle mehr um Traum als um Wirklichkeit handelt, kündigen nach zwölf Takten zunächst die abermals abwärtsgerichtete Melodik, dann die Chromatik in den Bässen und zuletzt die atemlos nachschlagenden Violinen an. Die Spannung kulminiert in punktierten Abwärtssprüngen, die sich sogleich wieder in nach Atem ringenden Nachschlägen aufbäumen. Sehnsuchtsrufe lassen noch manches Mal Erinnerungen an eine friedlichere Zeit erwachen, doch vergebens ...

Der langsame Teil mündet in ein Allegro ma non troppo, das musikalische Elemente der vorangegangenen Abhandlung auf die Spitze treibt.

Erst als der Trauermarsch wiederkehrt, ist die Tragik zementiert: Machtlos gegenüber den Gesetzmäßigkeiten des Lebens können wir das Schicksal nur annehmen. Doch an dieser Stelle des Werkes folgt dem Trauermarsch ein fast traumwandlerischer letzter Abschnitt. In leichtfüßigen, endlich aufstrebenden Sechzehnteln meint man die Seele der Entschlafenen transzendieren zu hören. Poetisch entrückt endet die so fatalistisch aufgeladene musikalische Reise. Obwohl das Werk formal in vielen Unterteilungen denkbar wäre, entschied Romberg sich für eine zweiteilige äußere Form.

Für mich allegorisiert die Zweiteiligkeit des Werkes die friedliche Ko-Existenz gegensätzlicher Prinzipien. In ihr spiegelt sich die Spannung zwischen Determination und Freiheit, zwischen Leben und Tod, zwischen Vergehen und Verklärung.